Erste Entdeckungen

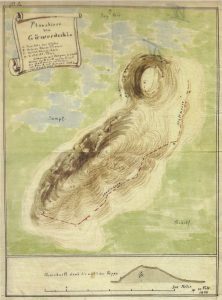

Topographische Karte nach Robert Koldewey (Wartke 2005: 25).

Der Gerçin Höyük blickt auf eine lange Forschungsgeschichte zurück. Ende des 19. Jahrhunderts wurde während der deutschen Ausgrabungen in der eisenzeitlichen Siedlung Sam’al (das moderne Zincirli in Südost-Anatolien) der 7 km nördlich dieser Grabungsstätte gelegene Gerçin Höyük erkundet. Die beiden markanten Kuppen dieses freistehenden Felshügels überragen das umgebende Tal des Karasu und sind daher schon von der Ferne gut sichtbar. Gerçin Höyük liegt ungefähr 80 km westlich der modernen Stadt Gaziantep und unweit der Kreisstadt Islahiye.

Bei der Begehung durch Felix von Luschan wurden 1890 Fragmente von vier Statuen sowie die fast vollständige Kolossalstatue des Wettergottes Hadad gefunden. Die Statue trägt auf ihrem Unterkörper eine Inschrift im semitischen Dialekt von Sam‘al, der zufolge sie vom König der Stadt Sam’al, Panamuwa (840-810 v. Chr.) an dem Ort errichtet wurde, an dem er neben dem Tempel für die Götter von Sam’al auch eine königliche Nekropole erbaute. Gerçin wäre demnach der Sitz einer „kultischen“ Anlage gewesen, mit möglicherweise mehreren Funktionen: als dynastische Gräberstätte, Ahnenkultanlage und Tempelanlage für den Wettergott Hadad und andere Götter von Sam’al (Bonatz 2000; Niehr 1994; 2006). Obwohl schon 1890 Robert Koldewey die Existenz zweier Burgmauern beobachtet, wurde die Existenz einer Siedlung bislang nicht bestätigt.

Hadad Statue von Gerçin Höyük (von Luschan 1893: Taf. 7)

Ahnenkult

Die wissenschaftliche Forschung zum Ahnenkult in der frühen Eisenzeit des nordsyrisch-südanatolischen Raums hat aufgezeigt, dass hierin ein wichtiges Identitätsinstrument der sowohl aramäischen als auch luwischen Dynastien und ihrer städtischen Eliten zu sehen ist (Niehr 1994; Bonatz 2000, Brown 2008; Gilibert 2011). Die rituelle Praxis des Ahnen- und Totenkultes ist hauptsächlich bekannt durch die ikonographische Analyse der Grabstelen, reliefierten Orthostaten und der stehenden Statuen auf den Zitadellen und durch einige Inschriften. Trotz des spektakulären Neufundes der Katumuwa-Stele in der Unterstadt von Zincirli, der erstmals die Aufstellung einer Totengedenkstele in ihrem ursprünglichen, als „Totenkapelle“ interpretierten Architekturkontext dokumentiert (Strubel und Herrmann 2009), bleibt bis heute weitgehend unbekannt, welche Beziehungen zwischen dem Ahnenkult und der Gräberstätte bestanden, wo sich die Nekropolen der Siedlungen befanden und wie sich die nachgewiesen enge Beziehung zwischen Ahnenkult und Götterkult auf die Konzeption monumentaler Kultanlagen auswirkte. Demzufolge stellt die Anlage auf dem Gerçin Höyük die einmalige Gelegenheit dar, Fragen der Entstehung und Entwicklung eines exponierten religiösen Ortes, an dem sich Götter-, Ahnen- und Begräbniskult konzeptionell vereinen, unter regionalen und überregionalen Gesichtspunkten gezielt und archäologisch zu behandeln. Das Projekt geht eindeutig von der Hypothese aus, dass sich in Gerçin ein, wahrscheinlich sogar der Haupttempel von Sam’al befunden hat und dass die Anlage von Königsgräbern an diesem Ort ein Resultat seiner sakralen Bedeutung ist.

Fragment einer Sphinx auf dem Gerçin Höyük. (© Gerçin Höyük Projekt)